被警察抓捕的六四運動參與者(MANUEL CENETA/AFP/Getty Images)

【看中國2019年5月13日訊】一

或許因為歷史聚光燈的有限視角,當它的光束主要集中在重大歷史事件中的某些精英階層時,另外一些社會群體會被自覺或不自覺地置於陰影之中。尤其在中國當代史上,此類被媒體或研究者遺忘和冷落了的社會群體並不鮮見。比如,提及中共歷次政治運動的受害者,大多數人會立刻想到文化大革命。中共上層領導人劉少奇、賀龍、陶鑄、彭德懷、鄧拓……;文藝界和知識界的名人周信芳、老舍、傅雷、容國團、嚴鳳英、上官雲珠等人的名字大概會自然地浮現腦中。然而,在文革中受迫害最深的,其實並不是上層精英,而是下層群眾或政治賤民。迄今所知的文革中的幾次大屠殺裡——如1966年8月北京大興縣慘案,1967年夏湖南道縣及周邊零陵地區11個縣的殺戮和廣西1968年持續近10個月大屠殺甚至人吃人現象——50%以上的受害者是「黑五類」,尤其是生活的廣大農村的地主、富農及他們的子女。今天,我們又有誰能記得這些人的姓名呢?談到歷次政治運動中的非正常死亡人數,在我們的心中也常常會以為文革是最多的。其實,根據中外文革研究者的認真統計,文革的受難者大約是兩、三百萬人。而1959年到1961年的大躍進——大飢荒中,死亡人數至少到達兩、三千萬人。只不過後者的死亡群體主要是中國最底層的農民。他們沒有文化和地位,至今為止無法像文革的許多被迫害精英及子女那樣,用筆和聲發出抗議的強音。從這一視角來觀照歷史,我們這些研究者其實是欠了被遺忘和被冷落的社會群體們一筆債和一份情的。

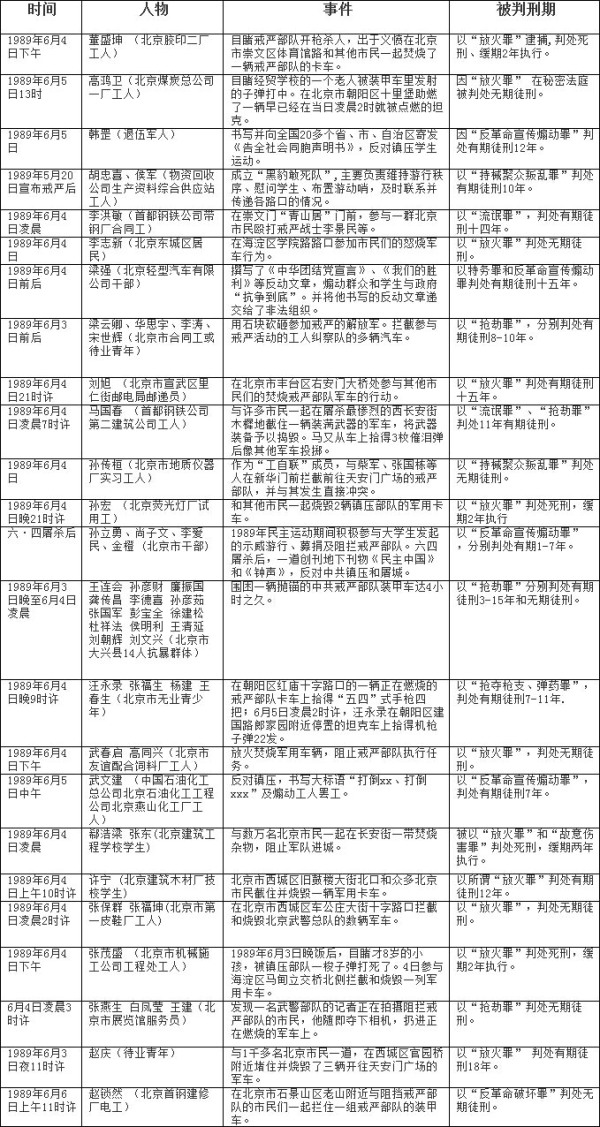

六.四的情況也是同樣。說到這一民主運動中的風雲人物,我們絕對不會忘了王丹、柴玲、吾爾開希等學生領袖,甚至對他們的音容笑貌也耳熟能詳。但是,又有多少人會記得董盛坤、高鴻衛、王連會、孫彥財、廉振國、龔傳昌、李德喜、孫彥茹、張國軍……這樣的一連串陌生的名字呢?後者就是被中共當局長期以來稱之為「六.四暴徒」的普通人。論職業,他們是工人、農民、市民、職員、教師、甚至小幹部。論年齡,他們中既有風華正茂的青年人,也有華髮蒼蒼的中老年人。和學生們一樣,他們也滿腔熱血,想推動中國的民主化。和學生們稍有不同的是:他們常常並不活動在歷史舞臺的中央,而是自覺地充當學生運動的後援者和保護者的角色。在北京戒嚴和最後開槍鎮壓的時刻,常常是他們沖在隊伍的最前面去阻坦克、攔軍車,甚至為廣場裡的學生在京城外圍擋子彈。最後,和學生們的遭遇大不相同的是:他們付出的代價最大、被中共整得最慘。他們中不少人被判死刑和無期徒刑,這在同樣被捕的六.四學生領袖中是鮮見的。這一社會群體大都是無名英雄。即便在六.四過去後的三十年間,在海外也比較少地為媒體提及。說他們是一個被遺忘和被冷落的社會群體應不為過。為此,本書中收集的一百零八名「六.四暴徒」的法庭檔案便填補了當代中國史研究的空白,還這一社會群體以遲到的公道和應有的歉疚。

二

在同一場反抗中共暴政的民主運動裡,中共有選擇地對某一社會群體下重手鎮壓,一定是有它大為忌憚的政治考量的。一個顯而易見的事實是:正是這些普通人構成了中國社會的沉默的絕大多數。如果他們被發動起來普遍地參與反共的民主運動,那中共的末日就真的來臨了,因為它統治的社會基礎要土崩瓦解了。如果我們用中共自己奪權經驗和革命理論來說事,那就是學生運動還僅是「先鋒角色」,而工農大眾才是「革命的主力軍」。相比之下,中共更要防止它的「主力軍」中出現蔓延的反抗力量。一旦出現,自然要防微杜漸地大力鎮壓下去。

如果我們對這近百份法庭檔案稍作瀏覽,還不難發現中共對對這一社會群體忌憚和仇恨的其它一些原因。

首先,是這一社會群體所表現出來的對六.四民主運動信念的堅韌性,以及他們為堅持這一理想的不惜犧牲自我、擴大事態的抗暴行動。當六.四鎮壓的槍聲在北京木樨地打響,隆隆的坦克縱隊終於碾壓過天安門廣場後,不少學生運動的領袖和民主精英們被迫走上了流亡的道路,開始了另一種方式的對暴政的反抗。但這一社會群體的想法似乎稍微不同,他們並不認輸,而是想擴大這一運動,使之蔓延到在全國各地,以激起更大的民變。他們在各地公開呼籲罷工、罷市、罷課;刷反政府的大標語和散發傳單;組織大規模的對抗性的示威遊行等等。在本書中我們可以看到大量這樣的案例。比如,本書的第一個案例,湖南湘潭市的陳鋼、陳定兄弟和彭實三人被判,就這這樣一個典型。陳氏兄弟原在長沙積極參加民主運動,六四北京的鎮壓發生後,其父怕他們出事,就把他們帶回到故鄉湘潭。不料他們1989年6月7日到9日,組織上千工人遊行,圍堵湘潭電機廠大門呼籲工人罷工抗議鎮壓。1989年6月9日,示威者(包括陳剛胞弟陳定)被湘潭機電廠公安處警察打傷。陳鋼還帶著20多名群眾直接趕赴公安處討說法。他們在公安處沒有找到打人凶手,直接到公安主管方伏秋家中要人和抗議。再如,同在湖南,在另一個城市岳陽市的胡敏、郭雲喬、毛岳君、樊立新、潘秋保、萬岳望、王昭波和樊凡的集體案件也有相似的情況。胡敏等人被捕前都是岳陽市的工人。1989年6月7日晚,胡敏和很多人一起聽到從北京南下演講的大學生們對李鵬政府開槍殺人的血淚控訴,群情激憤,不能自已。於是,他與岳陽市數千名大學生、工人、市民一起,在京廣鐵路上臥軌靜坐,並將備用鐵軌抬上鐵路,造成京廣鐵路線中斷。隨後,胡敏和岳陽市上萬群眾自發遊行,搗毀市政府大門和牌子。胡敏並與剛剛認識的幾位朋友宣佈成立「岳陽市工學聯盟會」並擔任會長。因此,胡敏與同案七人於1989年6月10日被公安局逮捕,後又被判以重刑。雖然貴陽在中國地處偏僻,但本書中所受的陳友才、杜和平、王順林和張鑫佩等市民的「反革命宣傳煽動」顯然走得更遠。據貴州省貴陽市檢察院後來對他們的起訴書記載:

一九八九年五月十七日至十九日期間,被告人陳友才、杜和平、李黔剛(另案處理)等人,書寫「公民們,今日去春雷廣場聲援學生的愛國行動」的集會通知,張貼在次南門、河濱公園等處。致使學生和其他人員數百人在春雷廣場集會,並舉著「工人罷工、學生罷課、教師罷教、商人罷市」,等標語在市內和省政府院內遊行,被告人陳友才在省政府院內發表了煽動性的演講,被告人杜和平在遊行中散發傳單。在傳單中煽動「你們有什麼顧慮還值得沉默嗎?」「不如燃燒起人權的火焰」,造謠我黨和政府拖延迴避胡弄學生的對話要求,時間拖延越長,罪過越大。等等。極力地宣傳煽動製造社會動亂。

一九八九年六月五日至七日期間,被告人陳友才、杜和平、張新佩、王順林等人多次召開會議,成立了非法組織「(貴州)愛國民主聯合會」,按會議安排,由被告王順林起草了《告全省同胞書》,陳友才起草了《罷工宣言》,同時被告人陳友才、杜和平、張新佩對《告全省同胞書》進行了傳閱、修改和組織列印。在《告全省同胞書》中造謠煽動,「政府從外地調集了大批軍隊,動用了坦克、裝甲車、機關鎗、武裝直升飛機等武器殘酷屠殺百裡挑一的青年學生,民族的未來。這次血腥鎮壓造成成千上萬名學生和市民傷亡,造成大規模的流血事件,這是古今中外絕無僅有的事。現在三十八軍已經向殘酷屠殺人民的二十七軍開火,全省人民團結起來!行動起來!不願做奴隸的人們完成我們新的長城。為反對真正的動亂而奮鬥!」等等。極力地進行煽動。

值得一提的還有:在這新一波不屈不繞的抗暴鬥爭中,一些傑出的女性也寫下了壯麗的篇章。比如來自上海的孫寶強女士,她原為石化集團上海煉油廠打字員。孫於1989年6月5日下午和6月6日上午,在上海市不同地點,公開演講譴責中共政權在北京暴力鎮壓和平示威的現實,並帶領群眾設置路障抗議六四鎮壓,被以「聚眾擾亂交通秩序罪」判刑3年。繫上海市唯一因六.四事件入獄的女性。在本書中收入抗暴文獻的女性還有原邵陽師專教育科教師莫莉花(筆名茉莉)。按《湖南省邵陽市中級人民法院刑事判決書》的記載:「6月3日晚至4日凌晨,北京平息反革命暴亂後,被告人莫莉花於6月4日晚和5日上午,在邵陽師專和黎某某等極少數人為一小撮暴徒召開的‘追悼會’上和邵陽市人民廣場發表演說,惡毒攻擊和誣蔑我們的黨和政府平息北京反革命暴亂是‘法西斯政府對人民的血腥鎮壓’。狂妄叫囂要為一小撮反革命暴徒‘修一座更加高大、更加壯麗的民主女神’。要以推翻中央人民政府去祭奠暴徒的‘英靈’等等。」最後,她因所謂的「反革命宣傳煽動罪,判處有期徒刑三年,剝奪政治權利一年。」

當我們論及這一抗暴者群體民主理念的堅韌性時,我們不能不提到他們在歷經牢獄和被迫害的滄桑後的表現。在人類歷史上,專制政權的迫害常常造就更為堅定和成熟的反對派。如果你是一個對當前中國大陸和海外民主運動稍有瞭解的讀者,便不難發見本書這一抗暴者群體中的一些名字,在三十年後仍然、或更為人們所熟悉。比如,原湖南省邵陽市的工人李旺陽。在北京發生的大屠殺後,李旺陽於6月4日公開在邵陽市人民廣場交通指揮牌上張貼了「為對付反動當局的血腥鎮壓,號召全體工人立即舉行罷工,立即控制市區主要交通」大字報。並在當天還發動了一些人打著「向為愛國捐軀的英烈們致哀」的橫幅遊行,呼喊「反對血腥鎮壓」、「消滅法西斯」、「向死難烈士致哀」等口號。6月6日,李旺陽又與邵陽師專等高校的學生一起組織和召開了有數千人參加的「追悼會」,李親自書寫「悼詞」。6月7日,李旺陽又到邵陽市造紙廠、糖廠、金筆廠、肉聯廠等單位進行反暴政宣傳,發動工人罷工。為此,李被判處有期徒刑十三年,剝奪政治權利四年。但是,他在2000年刑滿出獄後,仍然堅持參加反對中共的地下反抗活動。為此,李旺陽於2001年又一次被判處煽動顛覆國家政權罪,判處有期徒刑十年,剝奪政治權利四年。李旺陽於2011年5月5日因病出獄。他雙耳完全失聰,只能抬回家中。但是,他一出獄後便加入中國民主黨。2012年5月22日,李旺陽接受香港有線新聞臺記者採訪,仍堅定地表明自己為在中國實現多黨制和民主制度的決心。該訪談於2012年6月2日播出。2012年6月4日李旺陽獲全美中國學生學者自治聯合會頒發「自由精神獎」。2012年6月6日凌晨4時,其親屬發現李旺陽在湖南邵陽市一所醫院身亡,死因成疑。李旺陽之死,引起國內外強烈反響。毫無疑問,他為中國的民主事業貢獻了他的一生。

上面我們提到的孫寶強和茉莉兩位女性抗暴者,雖然後來都流亡海外,但還都活躍在民主運動中。在刑滿出獄後20年內,孫寶強受到上海市警方全方位的監視、迫害,生活困難,但是她在逆境下持續抗議,多次美國之音和亞洲自由之聲電臺向全世界揭露中共政權的違法行徑,同時堅持寫作,記錄中共政權下的黑暗、暴力和人性的扭曲。她於2011年在香港出版《紅樓女囚——遠東第一監獄的記實故事》,以此「獻給六四中所有的受難者和家屬」。其後,又有紀實文學《上海版高老頭》、《猥瑣的上海人系列文集》和大量的時評政論問世。孫寶強於2011年初到澳大利亞,同年接受澳大利亞政府提供的政治保護簽證,定居悉尼。另一位女性茉莉,出獄後曾流亡香港任編輯,後又到瑞典教育機構任職,兼自由撰稿人。出版有作品:《人權之旅》、《山麓那邊是西藏——一位中國流亡者的觀察》、《瑞典森林散步》。莫莉現是海外著名的時評家。她有大量文章見於海外報刊雜誌。曾獲獲紐約「萬人傑文化新聞獎」,香港「人權新聞獎」。

其次,這些抗暴活動顯現了頗具規模的組織化的趨勢,也成為中共對這一群體懷有深度恐懼的原因之一。在我們上面論及的湖南和貴陽的工人和市民的抗暴活動,就都是成立了有一定規模的反抗組織的。在岳陽市的胡敏、郭雲喬、毛岳君、樊立新、潘秋保、萬岳望、王昭波和樊凡的集體案件中,他們成立了「岳陽市工學聯盟會」。在貴陽市的陳友才、杜和平、王順林和張鑫佩等市民的「反革命宣傳煽動」一案裡,有「(貴州)愛國民主聯合會」。在本書所收集的法庭檔案中,所謂的「非法組織」無一不是抗暴者們被加重刑罰的依據。這一情況,在山東有劉玉濱、李風林、車宏年、王長安、魏強、馬曉駿等人的「反革命案」,其主要罪狀即是「於1989年6月7日夜間,在山東大學新校十號樓237房間成立了‘濟南各界自治聯合會’反革命組織。該組織妄圖‘組織革命的武裝以反抗反人民的軍事鎮壓’,下設‘革命軍事委員會’、‘城市工作委員會’、‘內務委員會’等八個委員會,計畫‘籌備長短利器’、‘迅速調查部隊情況’、‘鏟除秘密警察’、‘罷工’、‘空機關’以及破壞鐵路運輸等」(《山東省濟南市人民檢察院起訴書》)。甚至,在中共當局對李旺陽的刑事判決書裡,李在六.四後以「工人聯合自治會」的筆名轉抄張貼了所謂「六.三慘案真相」、「快訊」、「消息」、「來電」等反對六.四屠城的傳單和大字報也成為一個特殊的罪狀。為什麼中共要對抗暴者們成立自己的組織深為忌憚,當然是怕這些群眾組織升級為反對派政黨,進而破壞中共一黨專政的天下,在中國推行民主的多黨制。確實,在本書中我們還可以看到,這一成立反對黨,追求多黨制的未來在抗暴群體中已初露端倪。比如,在四川重慶的許萬平和代勇的所謂的「反革命宣傳煽動罪」和「組織反革命集團罪」一案裡,我們就看到了許萬平等人不僅對六.四鎮壓極為不滿,書寫了「驚聞屠刀舉,兒女熱血灑,山河化悲哀,仇恨湧我心」等詩詞。其後,還積極籌備組織以推翻共產黨領導的專政政權為目的「中國行動黨」。陸續撰寫了「中國行動黨宣言」,「中國的現狀」,「中國的明天」,「槍桿子才能推翻共黨」,「關於宣傳工作」,「關於地下工作」,「關於組織工作」等文章,擬定了該組織機構設置和軍隊編製的方案以及「中國行動黨黨員標準」,「紀律」,「誓言」等,設計「中國行動黨」的「黨旗」,「公章」,「軍旗」,「軍徽」的圖案。許在其所寫的文章中,明確了「中國行動黨是為了推翻共產黨的專制,獨裁,以消滅共黨為宗旨」。

最後,導致中共當局對這一群體極端仇恨心理的還有抗暴者們群體性的自衛行動。論時段,這些行為主要發生在整個六.四運動從戒嚴到屠殺過程中。論地域,主要集中在北京地區。在本書中,雖然所收集的法庭文件遠不能涵蓋所有的抗暴者,但是北京市民的六.四抗暴壯舉第一次以法律檔案的形式得以歷歷在目的記載。為此,特列簡表如下:

三

自在二十世紀以來,非暴力的抗爭方式在社會抗議、社會革命和政治變革中已經成為一種強有力的工具。關於非暴力的使用有很多表述和例子。如公民抵抗、非暴力抵抗和非暴力革命等等。比如,聖雄甘地領導的長達數十年的非暴力運動,反抗英國對印度的統治;馬丁.路德.金和詹姆斯.貝弗爾在他們領導的為非裔美國人爭取民權的運動中採用了甘地的非暴力方式;凱薩爾.查韋斯在20世紀60年代領導的非暴力運動中抗議加州農場工人受到的不公正待遇。另外,1989年發生在捷克和其他東歐社會主義國家的「天鵝絨革命」推翻了共產主義政府,也被認為是1989年發生的重要的非暴力革命。其實,同樣發生在1989年的中國六.四民主運動,是一場規模更大、影響更廣的非暴力抵抗革命。只不過它悲壯地失敗了而已。

既然我們認為六.四民主運動是一場非暴力革命,我們就必須回答在上述表格中的內容所觸及的問題:如何來看待北京市民中的抗暴者群體的武力自衛行動?雖然「非暴力」這個術語經常與和平聯繫到一起,或是被當做和平的代名詞。但非暴力倡導者和活動家並不認為它應當被等同於奴才式的不抵抗與絕對的和平主義。非暴力特指不使用暴力,也指選擇不去傷害或造成最小的傷害,不抵抗則是指什麼都不做。非暴力有時是被動的,有時則不是。如果一座有嬰兒在裡面啼哭的房子著火了,最無害最恰當的行為就是去主動滅火,而不是被動地站在那裡讓火繼續燃燒。一個和平的抗暴者完全可能在一個特定的場合下提倡非暴力卻在其他場合中認同暴力。舉個例子,一個非暴力抵抗運動的參與者完全可能支持警察向謀殺者開槍。北京地區自宣布戒嚴到開始屠城的情況也是如此,統治者已經開始了血腥的開槍鎮壓,抗暴者們甚至目睹自己身邊僅8歲的兒童被槍殺。在這種情況下,他們為了儘可能地阻止馳向天安門廣場去進一步屠殺學生的軍車、坦克、裝甲車,實際上正是一種設法造成最小的傷害的合理舉措。人非草木,孰能無情?當一個有良知的公民目睹身邊的兒童(如張茂盛)老人(如高鴻衛)被來自裝甲車的罪惡子彈射倒在血泊中時,他們採取一些看來「過激」的行動來對待這些軍車,是在人性層面上完全可以理解的舉動。

在整個天安門事件中,最大的暴徒無疑是下令對手無寸鐵的學生和市民進行大屠殺的中共政府和它的領導人鄧小平、李鵬之流。但是他們常常採用倒打一耙的伎倆,把政治抗暴者醜化或污名化為犯有「放火罪」、「流氓罪」、「搶劫罪」和「持械聚眾叛亂罪」刑事犯。其實,即便有些抗暴者並沒有過任何上述的「過激行為」,只是在六.四屠城後發出了堅決反對的強音,照樣也被中共的法庭以「反革命宣傳煽動罪」判以重刑。本書編者之一的孫立勇先生,就是這樣一位「六.四暴徒」。孫立勇,生於1961年,北京人,被捕前系北京北辰集團安全保衛部專職保衛幹部。1989年天安門民主運動期間積極參與大學生發起的示威遊行、募捐及阻攔戒嚴部隊。六四屠殺後,他與尚子文、李愛民、金橙一道創刊並散發地下刊物《民主中國》和《鐘聲》,譴責六四屠殺,要求追究並懲辦政府當局的肇事者,釋放無辜被捕民眾。他1991年被捕,1992年被以反革命宣傳煽動罪判處有期徒刑7年、剝奪政治權利3年。獨裁政府對一切反對派行動的嚴酷鎮壓可能會導致人們對非暴力抵抗結果的懷疑,如素享盛名的《1984年》的作者喬治.奧威爾就認為甘地的非暴力抵抗策略只有在有「新聞自由和集會權利」的國家才有效。換句話說,在中國這樣極端集權的共產國家侷限於非暴力抗爭就可能收效甚微。甘地自己也說,他可以去教一個有暴力傾向的人學習非暴力,但卻不可以去教一個懦夫。然而,無論是對專制政府的非暴力抵抗還是暴力抵抗,其關鍵詞其實是「抵抗」兩個字。抵抗的方式完全可以視抵抗運動中的具體情況而定。如果放棄作為核心的「抵抗」,無論談論非暴力還是暴力,都將會失去最基本的意義。

中共的獨裁政府無疑是用原子彈和坦克武裝到牙齒的強權。挑戰他們的手無寸鐵的六.四的抗暴者群體的反抗似乎是螳臂擋車,勝利的希望非常渺茫。這使我想起了錢玄同動員魯迅寫作的歷史範例。1917年初,在北京高師國文部任教授的錢玄同就開始給《新青年》雜誌投稿,積極支持文學革命。不久,他就成為《新青年》的編輯之一,並千方百計為該雜誌尋求合適、優秀的撰稿人。一次,錢玄同興沖沖來到他留日時的朋友周樹人的住處來動員他寫啟蒙大眾的文章。當時周樹人正處於報國無門、救民無法的極端苦悶之中。錢玄同建議說:「我想,你可以做點文章。」周樹人說:「假如一間鐵屋子,是絕無窗戶而萬難破毀的,裡面有許多熟睡的人們,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,並不感到就死的悲哀。現在你大嚷起來,驚起了較為清醒的幾個人,使這不幸的少數者來受無可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對得起他們麼?」錢玄同爭辯說:「然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望」——這句話打動了周樹人的心,使他走出隱默,終於動筆寫了抨擊吃人的舊禮教的白話文小說《狂人日記》,發表在《新青年》1918年4月號上,署名「魯迅」。從此,魯迅一發而不可收,小說、雜文等作品不斷,在同舊世界的鬥爭中,衝鋒陷陣,所向披靡,成為一名舊禮教鐵屋子裡的最勇敢的吶喊「狂人」。

「然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望」——在今天中國大陸和海外的民主運動中,六.四抗暴者群體早已經不是孤立的存在。因此,我們只要堅持抗爭,決不能說「沒有毀壞這鐵屋的希望」。

是為導讀,共勉之。

2019年3月草就於美國加州州立大學洛杉磯分校